東京都は古物商許可件数が多いのが特徴です。買取や中古品販売の事業を展開する事業者が多くいます。東京都で古物商許可を取得することで、ビジネスの拡大につなげることができるでしょう。

今回は、東京都で古物商を行いたい方向けに古物商許可の取得方法をご紹介します。

行政書士サブシディでは古物商許可の申請サポートを行っております。

お気軽にお問い合わせください。

東京都で古物商許可を取得する流れ

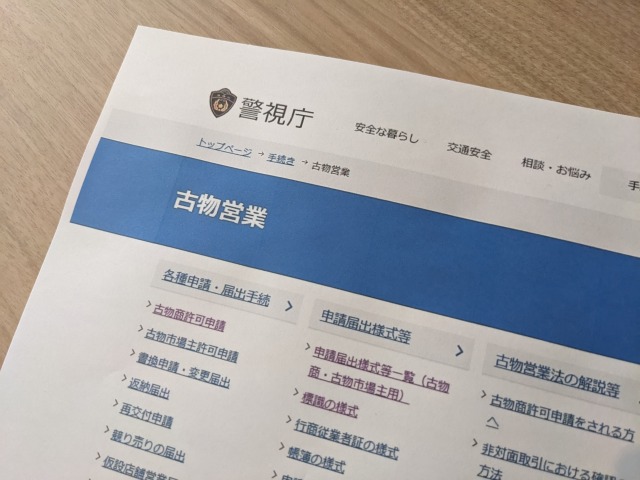

警視庁のホームページでは、古物商許可に関する情報がまとめられています。

しかし、具体的な流れについてはイメージがつきにくいかと思います。実際に、許可申請をする際の流れは下記のとおりです。

- 古物商許可の要件を確認

- 営業所を管轄する東京都の警察署を確認し事前相談

- 必要書類の準備

- 申請書を作成し警察署へ申請

東京都で古物商許可を取得する流れについて見ていきましょう。

古物商許可の要件を確認

古物商許可を取得するためには、一定の要件を満たしている必要があります。また、許可が必要な取引とそうではないものとがあります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

欠格要件に該当しないこと

古物商許可を取得しようとする事業者は、下記の欠格要件に該当してはいけません。

- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

- 刑罰を受けたことのある者

- 暴力団等に属する者若しくはその関係者

- 住居の定まらない者

- 古物営業の許可を取り消されそれから5年が経過していない者

- 心身の故障により業務を適正に実施できない者

- 未成年者

古物商営業を行う営業所には、それぞれ管理者を設置する必要があります。

個人であれば本人、法人であればその代表者および役員全員、さらに管理者についてもこの欠格要件に該当していてはいけません。

古物商の許可が必要な場合

古物商の許可が必要な場合は、古物に該当する製品の取引を行う場合です。

古物とは、「一度使用された物品」「使用されない物品で使用のために取引されたもの」「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」をいいます。

また、古物は全部で13種類の品目に分類されています。

- 美術品類

- 衣類

- 時計・宝飾品類

- 自動車

- 自動二輪・原付

- 自転車類

- 写真機類

- 事務機器類

- 機械工事類

- 道具類

- 皮革・ゴム製品類

- 書籍

- 金券類

これらの「古物」を営利目的で継続的に取引する際には、古物商許可を取得しなくてはなりません。

上記の古物に該当しない物品を販売目的で手に入れて売る場合は、古物商許可は必要ありません。

罰則規定がある

一時的に中古品の転売や小規模なせどりを行う業者は、古物商許可を取得していないことがよくあります。

しかし許可は不要と自己判断して古物の取引をしてしまうと、無許可営業として罰せられます。

この時は、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に科せられます。

たとえ許可を有していたとしても、許可されていない品目の取引をしてしまったら無許可営業となり罰せられることがありますので注意が必要です。

営業所を管轄する東京都の警察署を確認し事前相談

警察庁は、国家公安委員会の管理のもとに設置されている国の行政機関です。

これに対し、各都道府県の公安委員会の管理下に置かれているのが都道府県警察です。

都道府県警察には警察本部及び警察署が設置されています。

東京都は少し変わっており、他の道府県では「警察本部」ですが東京都は「警視庁」と呼ばれています。

警察庁と警視庁は名前は似ていますが、まったく別の機関です。

古物商許可を管理する機関は、「都道府県警察」となります。

古物商許可を申請する時は、古物営業を行う主たる営業所がある地域を管轄する警察署に提出を行います。

事前の相談や問い合わせも管轄の警察署にて行います。

東京の警視庁には全部で102箇所も警察署があり、どの警察署に行けばよいのかわかりづらくなっています。

次に、管轄警察署の調べ方について説明をしましょう。

管轄警察署の調べ方

警察庁のサイトから、営業所のある地域を管轄する警察署を調べましょう。

こちらの「所在地から探す」で調べてみるのが一番簡単です。

同じエリアであっても番地によって管轄の警察署が異なることもあります。

たとえば、同じ渋谷区神宮前5丁目であっても、後に続く番地によって渋谷警察署と原宿警察署に分かれます。

管轄の警察署の場所がわかったら、その警察署の生活安全総務課防犯営業第二係が問い合わせ先及び申請窓口となります。

必要書類の準備

古物商許可の申請を行うときに必要なものは下記のものとなります。

- 許可申請書 別記様式第一号(その1~その4)

- 略歴書

- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し

- 誓約書

- 身分証明書

- (法人の場合のみ)定款

- (法人の場合のみ)登記事項証明書

- (該当する場合のみ)URLの使用権限があることを疎明する資料

- (該当する場合のみ)営業所の確認書類

- 申請手数料

古物商許可を取得する際には、事前に管轄の警察署にて相談をしておくとよいでしょう。

要件を満たしているか、上記のほかに必要な書類があるかどうかなど教えてくれます。

申請書を作成し警察署へ申請

上記の必要書類の準備が完了したら、管轄の警察署に提出となります。申請するには事前に日時の予約が必要となります。

何度か足を運んで相談をしている場合や事前相談があると比較的スムーズに審査が進みます。

もし書類を提出する際に初めて訪問したのであれば、不足書類や不備などが出てしまうことがよくあります。

その時は書類が揃うまで、申請書類を受け取ってもらえない場合もあります。

内容の確認ができ書類の不足もない状態になれば、ここではじめて受付となります。この時、申請手数料として19,000円を納めることとなります。

東京都の古物商許可の注意点

東京都ならではの古物商許可における注意点をご紹介します。

- 手数料の支払いは会計窓口で

- 申請から許可の取得まで約40日

- 管轄警察を間違えないように

- 申請時に予約が必要

詳しく見ていきましょう。

手数料の支払いは会計窓口で行う

通常、古物商許可の申請手数料は、収入印紙で納めます。

しかし東京都では、古物商だけではなく他の許可においても全般的に現金での納入となっています。

他の都道府県には県証紙といった独自の収入印紙がありますが、東京都では都の収入印紙は平成22年3月に廃止しているためです。

申請書類の受付が済むと「手数料納付書」が渡されますので、会計窓口にて支払いをします。

支払い方法は現金もしくはクレジットカード決済となります。支払い後、再度古物の担当者に支払い済みの納付書を提出すれば、申請完了です。

申請から許可の取得まで約40日

古物商許可の申請書類の審査にかかる期間は、標準で約40日となっています。土日祝日は含みませんので、実質的には1か月半くらいはみておいたほうが良いでしょう。

審査を行う間に書類の不備や不足が見つかった場合は、これよりも長い期間となります。

管轄警察を間違えないように

東京都では、住所地と管轄の警察署名が一致しない場合があります。

もし行先を間違えて書類を提出しに行ってしまったら、受付をしてもらえません。

古物商許可の申請書は東京都公安委員会あてとなりますが、主たる営業所を管轄する警察署に提出することがルールとなっています。

間違えると時間や労力の無駄になってしまいますので、事前にしっかりと調べておきましょう。

申請時に予約が必要

申請する際には、事前に日時の予約をする必要があります。

突然生活安全課を訪問しても受付してくれないことがあります。もしくは担当者が不在のこともあります。そのため、前もって連絡をしておくようにしましょう。